\ コラムをご覧の方におすすめ!! /

飯田グループ7社のプラン集と建築費が

ご覧いただけます!

プラン集はこちら

公開日

目次

検討開始から完成までにどのくらいかかるの?

住宅は一生に一度の大きな買い物です。ほとんどの方が購入した経験がありません。慎重に検討する印象もありますが、期間に関しては人それぞれ。住宅完成までに1年かからない方もいれば、5年かけて完成した方もいらっしゃいます。注文住宅はゼロから作るオーダーメイドの住まいです。入居したい時期にしっかりと目標を定めて、計画的に進めていきましょう。

標準的な検討の流れと期間を見てみよう

では一般的な検討の流れと期間を見てみましょう。土地購入から始める方は『9ステップ』、既に候補地が決まっている方は『7ステップ』となります。

- 1、理想の住宅イメージや予算の設定

- ネットやSNSなどを利用して、「どんな家に住みたいか」に思い切り夢を膨らませてみましょう。また、金融機関のホームページで、どれくらいの資金を確保できるかをシミュレーションして、生活に無理のない予算を割り出してみましょう。

- 2、建築会社や土地の情報収集

- ネットやSNSなどを利用して、具体的な建築会社や住みたい街の情報収集をしましょう。家族の要望に照らし合わせて、条件の整理や譲れない条件などを検討してみましょう。

- 3、相談、土地見学

- 自分たちが想い描いた住まいが実現可能かどうか不動産会社や建築会社に相談してみましょう。なかなか整理出来ない方にはアドバイスをもらえる『相談カウンター』のサービスもお薦めです。

約4ヶ月

- 4、土地契約、住宅ローン審査

- 気に入った土地に申し込みをしましょう。希望額のローンが組めるか事前審査を行います。必要書類を用意しましょう。土地の購入に際して『重要事項説明』と『売買契約』の締結を行います。土地費用は分割になりますので 契約時に必要な資金を確認しましょう

- 5、家の間取り作成・見積

- いよいよ間取りを具体化していきます。土地契約に際して事前にラフプランを作成する場合もあります。優先順位を付けて要望を伝えていきましょう。間取りが決まったら、建築費の見積を提示してもらいましょう。状況によっては請負契約を結ぶ流れとなります。

- 6、住宅ローン決定、土地決済

- 土地決済(引渡し)に伴いローンの借入先を決定します。建物分の余力も鑑みて借入額や内容を検討します。 原則はここからローン支払いが開始しますが、 「つなぎ融資」という金利のみ支払うケースもあります。

- 7、詳細打ち合わせ、建築確認申請

- 建築希望の建物図面を行政機関などに申請します。以降は仕様や間取りの変更が難しくなりますので、変更可能範囲を確認しておきましょう。

- 8、建物着工

- 基礎工事に始まる建物に着手していきます。 解体工事や地盤の補強など事前の工事が必要な事もありますので工事スケジュールを確認しましょう。

- 9、完成、入居

- いよいよ建物の完成です。仕上がり確認の立会いを経て鍵の引渡しと同時に残金の支払いを行います。引っ越しと同時に新居生活のスタートです。

検討開始からおおよそ1年が目安となりますが、土地探しに数年の時間を要する方もいらっしゃいます。期間はあくまでも目安程度に考えて、早めに動き出すのがお薦めです。候補地が決まっている方は上記の4、6などが不要になります。

1.理想の住宅イメージや予算の設定

様々な建築スタイルや土地の情報を効率的に集めることができるので、最初はホームページやSNSなどを中心に情報収集する方が多いようです。反面、情報量が多過ぎて迷ってしまう面もありますので、家族の要望に照らしながら不要な要素を整理していきましょう。予算は、手持ちの資金や今の家賃を参考に、金融機関などのホームページにある借入シミュレーションや返済シミュレーションを使って、無理のない計画を検討してみてください。

2.建築会社や土地の情報収集

土地の希望を伝えて、不動産会社に紹介してもらいます。土地探しを進めるのと同時に、建築会社にも建物の相談をしておくと、土地契約後のトラブルが少なくなるでしょう。不動産業者を斡旋してくれる建築会社もありますので、相談してみましょう。不動産、建築のプロに相談する事で、自分の要望が現実的なのかどうかが分かってきます。例えば『30坪の平屋生活がしたい』というご要望も、50坪以上のかなり大きい敷地面積が必要になります。合わせて『都心部での駅徒歩圏』という希望も、供給数を考えると現実的には難しい要望になります。プロに相談する事で矛盾点が浮かび上がり、優先順位が明確になっていくはずです。「特定の業者に相談は少し心配」という方は、中立的なアドバイスをもらえる『無料相談サービス』などを利用する方法もありますので ご自身にあった方法で相談しましょう。

3.相談、土地見学

ネットや不動産会社の情報を元に現地を見学します。物件の様子は動画やネットでも確認できますが、自分の目で確認する事は重要です。例えば、近隣の家や雰囲気、時には雨水の流れ方など、現地に行くことで分かることはたくさんあります。子育て世代の方は、三輪車や自転車の様子で同世代が近くに住んでいるかが分かることもあります。また、見学に際しては、出来るだけその地域に詳しいプロの不動産会社に案内してもらいましょう。その地域に詳しい不動産会社と一緒に見学することで、プロならではの有益なアドバイスが得られることがあります。

4.土地契約、住宅ローン審査

土地が気に入ったら土地の購入申込書にサインをします。これはあくまでも売主に対して購入の意思を示すためのもので、契約行為(違約がある)ではありません。この時、契約日の仮設定をしますが、通常1週間後、長くても2週間後が一般的です。ただし、その地域や売主の考え方によっても異なりますので確認しましょう。この間に、金融機関に住宅ローンの事前審査を申し込みます。同時に、建築会社や不動産会社と相談して、建物の『ラフプラン・概算資金計画』を立てておきましょう。住宅ローンの事前審査が通り次第、土地の契約を交わすことになりますが、一般的には「住宅ローン特約」が設けられます。契約に際しては、必要な書類や持ち物などは事前に確認し、不動産の専門用語に戸惑わないように、可能であれば事前に契約書類などを一読しておきましょう。

5.家の間取り作成・見積

建築会社の候補を数社まで絞れたら、間取りプランと見積を依頼して、本格的に各社の比較をしてみましょう。あらかじめ間取りや設備の希望をリストアップしておき、それらを反映した見積書を出してもらって、複数の提案を比較しましょう。ここでは建築会社の選定が目的になりますので、間取り、仕様などすべてを詳細に決める必要はありません。単純に金額の安さで依頼先を決めてしまうのは危険です。建築会社によって見積書の項目が異なるため、オプションや見積に含まれていない費用など、何がどこまで含まれているのかを内訳までしっかり確認してください。あとでトラブルにならないように、疑問点は遠慮なく質問しましょう。

間取りと見積を比較する際は、

・希望の間取りが満たされているか。

・希望の建材や設備がラインナップされているか。

・遮音性、耐震性、断熱性、工法などが希望とあっているか。

・予算内の金額で計画ができそうか。

をポイントに検討するといいでしょう。

さらにこれらに加えて、

・アフターサービスや保証の水準が希望とあっているか。

・担当者との意思の疎通はスムーズか(ストレスを感じないか)。

という点も考慮すると、総合的な判断に基づいた建築会社の選定ができるはずです。

6.住宅ローン決定、土地決済

すでに土地の契約時に住宅ローンの事前審査は済んでいますが、正式に住宅ローンの借入が決定するのは、土地決済の間近に行う本申込の後になります。金融機関に借入金額や金利等の借り入れ条件を確認して正式に住宅ローンの申し込みを行い、同時期に土地の決済(引き渡し)を行います。土地の決済は、土地の契約から1ヶ月後前後に設定されますが、この間に建築会社と住宅ローンの借入先を決める必要がありますので、書類の入手や手続きで大変多忙な時期になります。ストレスを減らすためにも、借入先の銀行や金利、変動型・固定型などの検討が十分にできるように、事前に備えておきましょう。土地決済が終わると土地代金(土地の借入額)の支払いが始まります。家賃を支払っている方は、建物完成までプラスの出費となりますので注意が必要です。ただし、「つなぎ融資」という建物完成までの数ヶ月分の負担を後送りにできる方法を利用する方もいらっしゃいますので、金融機関に取り扱いの有無を確認してみましょう。

7.詳細打ち合わせ、建築確認申請

この段階では、各部屋の配置や広さを決めて、最終的な建物の間取りを確定させます。また、外壁やサッシ寸法、デザイン、色合いなどの外観に関わる要素を決め、キッチンや浴室、トイレなどの住宅設備も決めていきます。住む人の生活スタイルに合わせた選択が重要となるため、全体の中でも特に重要な期間です。さらに、床、壁、天井などの仕上げ材の種類や色も検討します。例えば、フローリングの種類やタイルの色合い、壁紙のデザイン、天井の仕上げなどの内装のインテリアに関わる部分、コンセントや照明スイッチの位置や数も、暮らしの快適性を考慮しながら調整します。建築確認申請が提出されてから、許可が下りるまでには通常およそ1ヶ月程度の期間がかかります。この許可が下りると、着工が可能となり、いよいよ工事を開始する準備が整います。

8.建物着工

一般的には基礎工事をもって着工となります。ただし、既存建物の解体や整地、地盤を安定させるための地盤補強工事などがある場合にはこれらが先んじて行われます。構造に関わる部分など、着工後の追加や変更が難しい項目や変更に多大な費用がかかる項目がありますので、どの項目が工事中でも変更できるのかを着工前に建築会社に確認しておくと安心です。また、工事進行中は騒音や振動、車両の通行などで近隣住民の皆様にご迷惑をおかけすることもありますので、工事が始まる前にはご自身または建築会社とともに、近隣への挨拶を行い、工事の期間や内容について事前に説明しておくことが大切です。

9.完成、入居

建物規模にもよりますが、建物は3ヶ月~4ヶ月ほどで完成します。「竣工(しゅんこう)」と呼ばれる状態になると、建築会社と仕上がりをチェックする立会いが行われます。キズの確認を始め、水道、電気配線などの不備がないかを確認します。合わせて設備の使用方法も確認していきます。手直しがある際は補修をしていよいよ鍵のお渡しとなります。ブロックフェンスやカーポートなどの外構工事は入居前、入居後のどちらも可能ですので、確認しておきましょう。引っ越し完了と共にいよいよマイホーム生活のスタートです。

以上が一般的な注文住宅の流れになります。建物の大きさや敷地の条件によって期間も異なりますが、意図しない天候の影響で工事出来ない期間が出来る事もあります。検討期間も人それぞれ異なりますので、入居したい時期を照準に余裕のある建築期間を設けて計画していきましょう。

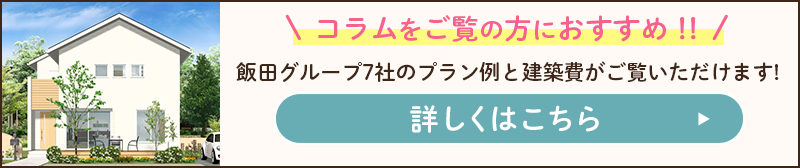

注文住宅の費用・支払いスケジュールは?

注文住宅の費用には、本体工事費、附帯工事費、諸費用の3つがあります。

本体工事費は「建物そのものに関する工事費」、附帯工事費は「建物以外に関する工事費」、そして諸費用は「工事費とは別に生じる諸々の費用」の総称です。

これらの支払いは、ハウスメーカーの支払い条件と住宅ローンの融資金額が実行されるタイミングによって決まります。

支払いが発生するタイミング

土地を買って建物を建てる場合は、次のようなタイミングで支払いが発生します。

【土地からの住宅ローンの流れ】

<土地の支払い>

土地の支払いは、「売買契約を結ぶ時」、「引渡しを受ける時」の2回が一般的です。

- (1)土地の売買契約時

- 土地代金の10%前後の「手付金」を支払います。

- (2)土地の引渡し時

- 手付金以外の残代金を土地の引渡し時に支払います。 その他に、司法書士に登記費用を支払い、売主と「固定資産税・都市計画税」の清算を行います。

<建物の支払い>

建物の支払いは、工事の進捗に応じて、契約時10%、着工時30%、上棟時30%、引渡し(完成)時30%等のように、段階的に支払います。

- (1)契約時

- 100万円~200万円程度の「契約金」を支払います。

- (2)工事着工時

- 工事請負金額の20%~30%前後を支払います。

- (3)上棟時

- 建物の骨組みが組み上がったら、工事請負金額の30%前後を支払います。

- (4)引渡(完成)時

- 建物が完成し、手直し工事が終わったら、工事請負金額の「残代金」を支払います。

住宅ローンを組むには?

前もって、マイホームの総費用に対する「自己資金」と「借入金額」のバランスを検討しておきましょう。どれくらいの借入額が必要かのイメージができ、これはという物件が見つかったら、金融機関に住宅ローンを申込みます。

<住宅ローンの流れ>

一般的に住宅ローンの審査は、事前審査(仮審査)と本審査の2段階があります。事前審査から、融資額が実行されるまでの流れは次の通りです。

事前審査(仮審査)

↓

本審査(本申込)

↓

住宅ローン契約

↓

融資実行

<事前審査(仮審査)>

事前審査(仮審査)とは、住宅ローンの正式な申込を受ける前の簡易審査です。

事前審査(仮審査)の申し込みには、金融機関が用意している事前審査の申込書の他に、

・運転免許証や健康保険証等の本人確認書類

・前年の源泉徴収票等の収入証明書類

・物件販売用のチラシ等の土地に関する資料

・建物の間取り図や見積書等の建物に関する資料

等が必要です。

特に、建物の間取り図や見積書の用意には、ハウスメーカーの協力が欠かせません。気に入った土地が見つかった時に、速やかに事前審査を申し込むことができるように、ハウスメーカーの担当者に前もって相談しておきましょう。

<本審査(本申込)>

事前審査に通過し、土地の契約が済んだら、住宅ローンの本審査に進みます。

本審査とは、正式に金融機関に住宅ローンを申込むにあたって行われる審査です。そのため、本審査のことを「本申込」と呼ぶこともあります。

<住宅ローン契約>

本審査に通過したら、金利や融資額、融資金額が実行されるタイミングを確認して、住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)を結びます。

<融資実行>

一般的に、住宅ローンの融資額が実行されるタイミングは、土地引渡し時と建物引渡し(完成)時の2回です。しかし、分割実行の回数を3回、4回と増やすことができる金融機関もありますので、金融機関とハウスメーカーの担当者に相談しておきましょう。分割実行の回数を増やすことができれば、途中で生じる支払いを自己資金で捻出する必要がなくなるので、自己資金を手持ち資金として残しておくことができます。

自己資金が少ない場合や、ハウスメーカーへの支払いと融資実行のタイミングが合わない場合でも、ハウスメーカーで提携ローンやつなぎ融資を用意していることがあるので、ハウスメーカーの担当者によく相談しておきましょう。

住宅にかかる費用

前述のとおり、注文住宅の費用は大きく分けて「本体工事費」、「附帯工事費」、「諸費用」の3つがあります。 これらの内容を理解しておくことは、資金計画を立てる際はもちろん、ハウスメーカーから提示された見積書を正しく理解するためにも、またハウスメーカーとの打ち合わせをスムーズに進めるためにも大変重要なポイントです。 それでは、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

<本体工事費>

注文住宅の費用の中で最も大きな割合を占めるのが、本体工事費です。

具体的には、頑丈な基礎を作るための基礎工事、建物の骨組みとなる躯体工事や屋根工事、部屋で快適に過ごすための内装工事や仕上げ工事、キッチンやバスルームなどの水回り設備工事などがこれに該当します。

<附帯工事費>

附帯工事費とは、「建物以外に関する工事費」のことです。建物そのものに直接関わるものではないものの、家をより安全に、より快適に使うために必要な工事費です。

例えば、門塀やカーポート、庭の植栽等の外構工事がこれに該当します。また、建物を建てる土地の地盤が弱い場合には地盤改良が必要となりますが、その費用も附帯工事費に含まれます。さらに、道路から敷地に給排水設備を引き込むための屋外給排水工事や、既存の古い家屋を取り壊すための解体工事等が該当します。

<諸費用>

諸費用とは、家を建てる時に発生する工事費以外の費用の総称です。具体的には、建築確認申請費用や登記費用、住宅ローンの事務手数料や保証料などがあります。

さらに、新居に必要な家具や電化製品、カーテン、照明器具などの調度品の購入費や引越し代も諸費用にあたります。これらの諸費用はどれも新しい住まいでの生活に必要なものですが、予算が圧迫されたり、見落とされがちな費用でもありますので、計画的に予算取りをしておくことが重要です。

注文住宅で失敗しないためのポイント

家づくりの成否は、「事前の計画」によるところが大きいと言えます。

何より大きな失敗につながってしまうのは、やはりお金にまつわることです。

計画が進んでいくうちに、思わぬ出費が必要になってしまうことも少なくありません。楽観的過ぎる計画やギリギリで何とか成立するような計画でスタートするのではなく、10%~15%程度の余力を持った資金計画を立てておくことが重要です。

また、あまりにもタイトなスケジュールで計画をスタートしまうと、慌てて重要な決断をしなければならない状況に陥ってしまいます。

多くの方にとって、家づくりは初めての経験です。だからこそ、失敗したくないという気持ちが焦りやミスジャッジを誘発しかねません。気持ちにゆとりと余裕が持てるだけのスケジュールを立てておくことが重要です。

検討期間

注文住宅が完成するまでの検討期間は8~12ヶ月が一般的と言われていますが、最適な検討期間は、それぞれの置かれている状況や性格等によっても異なります。

下記に検討期間によって起こるメリット、デメリットを挙げましたので、参考にしてスケジュールを決めましょう。

| 短期間 | 長期間 | |

|---|---|---|

メリット |

|

|

デメリット |

|

|

納得いくまで時間を費やして選びたい方は、長期間の検討がお薦めですが、どんな商品もリニューアルしますので知識のアップデートが必要です。

逆に短期間で購入したいという方は、選択の幅を狭めて検討しているケースが大半です。大きな買い物ですので知識の寄り道も多少入れた方が満足度は上がるでしょう。

いずれにしても住宅の打ち合わせは時間と共にエネルギーを使います。時にはお子様が飽きてしまって板挟み状態となり非常に疲れる事もあります。家族との時間も大切にしながら家賃などの出費を無駄にしないという意味では1年前後がバランスの良い検討期間と言えるかもしれません。

追加費用・工期延長

家づくりのトラブルや後悔でありがちなのは、「思いの外、追加費用が多くかかってしまった」、「想定していたよりも工期が長引いてしまった」といった声です。

契約時の工事内容を変更する場合には、追加費用が生じるケースがありますので、要注意です。一般的に契約時の仕様は、ハウスメーカーの標準仕様であることが多いので、ここはこだわりたいという部分には別途予算取りを考えておくといいでしょう。

工事期間についても同様に、当初の計画から変更があれば、その分だけ工期も長くなります。引っ越しのタイミングや仮住まいの契約期間にも影響が及ぶことがあるので、注意が必要です。

滅多にあることではありませんが、自然災害や現場で不測の事態が起きてしまった場合等のように、不可抗力で工期が延びてしまう場合があることも頭の片隅に入れておきましょう。

ハウスメーカー・工務店選び

注文住宅はオーダーメイドで作られるものですので、つまるところ「建てた人にとってどうか?」という評価がすべてです。以下の判断基準を参考に、ハウスメーカーや工務店探しの指標にしてください。

<間取りの自由度>

それぞれのハウスメーカーや工務店によって、間取りの自由度は異なります。そして間取りの自由度は、それぞれのハウスメーカーや工務店が採用している工法と強く関連しています。自分が求めている間取りの自由度と工法との相性が良さそうかどうかを見極めましょう。

<仕様や設備の選択肢>

床材や壁等の内装材、照明やキッチン等の設備機器の選択肢は、それぞれのハウスメーカーや工務店によって異なります。そしてその選択肢は、それぞれのハウスメーカーや工務店が設定する標準仕様と強く関連しています。自分の趣味や趣向と標準仕様との相性が良いかどうかを見極めましょう。

<コストパフォーマンス>

最後はコストパフォーマンスです。コストパフォーマンスの評価は、人によってまったく違う結果になったとしても、不思議なことではありません。注文住宅のコストパフォーマンスは、それぞれの建て主が求める「住宅性能の水準」と「間取りの自由度」や「仕様や設備の選択肢」との相性によって決まります。

まとめ

注文住宅の費用は、本体工事費、附帯工事費、諸費用の3つに分けられ、支払いはハウスメーカーの条件や住宅ローンの実行時期にもよります。

土地の支払いは契約時と引渡し時に発生し、建物の支払いは工事の進捗に応じて段階的に行います。

住宅ローンは事前審査と本審査を経て契約し、原則として、融資実行は土地と建物の引渡し時に行われますが、複数回の融資実行が可能な金融機関もあります。

計画には余裕を持ち、ハウスメーカー選びは間取りの自由度、設備の選択肢、コストパフォーマンスの評価軸で検討することが重要です。

コラム一覧

-

おしゃれな注文住宅を建てるためのポイントを事例を交えて解説

「おしゃれな家」と言えば、かつては建築家や設計事務所だけの強みでした。でも、今ではデザインに関する情報や選択肢が増え、インテリアのトレンドをつかんだセンスの良い建材も増えています。ポイントさえ押えれば、デザイン性の高いおしゃれな家をコストパフォーマンスよく建てることが可能です。

-

注文住宅をローコストでできる理由とは?メリットデメリットも解説

ローコスト住宅とは一般的な建築費よりも費用を抑えられた住宅を指します。ひと昔前の『ローコスト住宅』は「安かろう悪かろう」というイメージが強かったのですが、 様々な工夫でコストを抑えて商品提供する企業が増えてきました。 土地から購入して新築する方の増加に伴い、『総額の圧縮』や『土地費用優先』という方々の選択肢 になってきています。実際に一般的な住宅とローコスト住宅の違いついて見ていきましょう。

-

注文住宅購入までの流れ9ステップ!期間や注意点も徹底解説

住宅は一生に一度の大きな買い物です。ほとんどの方が購入した経験がありません。慎重に検討する印象もありますが、期間に関しては人それぞれ。住宅完成までに1年かからない方もいれば、5年かけて完成した方もいらっしゃいます。注文住宅はゼロから作るオーダーメイドの住まいです。入居したい時期にしっかりと目標を定めて、計画的に進めていきましょう。

-

平屋ってどんな家?メリット・デメリットは?

マンションのようなワンフロア生活でありながら屋外の自然とも触れ合いやすい平屋は、子育て世代からの人気も増加。人気の理由、そして注意点を見ていきましょう。

-

失敗しない二世帯住宅に必要な事

同居ってあまりいい話を聞かない?二世帯同居の際にはしっかりと話し合って快適に暮らせるルールを決めていきましょう。

-

注文住宅でおすすめの間取りは?良い間取りのポイントを紹介!

間取りの良し悪しは人それぞれ。『いい間取り』『人気のある間取り』と一言に言ってもご家族の人数や年齢によっては、参考にならない間取りとなってしまう事があります。

-

注文住宅に多い失敗例と対策を解説!

注文住宅に多い失敗例をまとめました。知人の家、住宅展示場はあくまで参考に。住まいは家族の形やライフスタイルを反映する鏡のようなものです。家族の数だけ間取りがあると言っても過言ではありません。

-

注文住宅とは?メリット・デメリットや費用相場・建売住宅との違いなどを解説

新築一戸建ての購入を検討する際には2つの購入方法があります。 1つはオーダーして建築する「注文住宅」、2つ目は建築中または完成している「建売住宅」。 では注文住宅は0からオーダーしていく商品だけかというとそうではありません。 大きく分けて3つのバリエーションがあります。

-

注文住宅の価格相場は?坪単価とは?

注文住宅は、その家の間取り、仕様、立地条件等の条件によってそれぞれ価格が変わります。とは言え、住宅ローンや資金計画のことを考えると、一般的に注文住宅がどの程度の価格で建てられているのかは気になる所です。そこで、まずは注文住宅の相場を調べてみましょう。

\ コラムをご覧の方におすすめ!! /

飯田グループ7社のプラン集と建築費が

ご覧いただけます!

プラン集はこちら